| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 분석

- gemini

- error

- unity

- 바보

- nodejs

- 투자

- LLM

- 설정

- AWS

- ChatGPT

- 재테크

- app

- 구글

- API

- Linux

- Ai

- JavaScript

- Kibana

- Python

- docker

- 유니티

- FLUTTER

- JS

- 주식

- elasticsearch

- MSSQL

- Windows

- MySQL

- Today

- Total

가끔 보자, 하늘.

초보 개인사업자 세금 이야기 (feat. 종소세 첫 경험.. 힘들다... -_-a) 본문

사업자를 처음 낼 때도 다들 '그거 왜 내냐. 세금이 더나간다' 그러고 같이 외주하던 동료들도 '프리랜서가 더 좋지 않냐', '세금 신고 할 때는 돈 주고 세무사 써라' 등등. 사실 해보니 맞는 말 같다. 평소에도 영수증만 모아주면 다들 알아서 장부도 기록해주고, 잘 처리해서 환급도 해준다고 하니까. 회사 다니면서 항상 환급 받았는데 올해 종소세 내면서 처음 세금을 더 냈다. ㅠ_ㅜ

그럼에도 직접 해보고 싶었던건 평생 개발자로만 살아왔는데 사업자까지 내고 나서도 그러고 싶지 않았다. 공부도 해보고 싶었고. 다행이 지금은 AI도 있잖아. 한국 세법을 얼마나 잘 아는지는 모르겠지만, 얼마나 많이 놓치게 될지 모르겠지만 일단 도전해봤다. 지난 1년을 돌아보면 정리해봤으니 새로 시작하시는 분들은 참고하시고, 허술함이 보인다면 지적질 좀 부탁드리겠다.

0. 넉두리

2024년 오랜 고민끝에 회사를 그만두기를 결정했다. 난 이 회사를 너무 좋아했고, 가족에게 미안하지만 연봉따위는 (처음에는) 별 신경도 안쓰고 24년을 다녔다. 하지만 2020년부터 퇴사를 결심했고 지금은 더 빨리 나오지 않을게 후회되긴 한다.

어느 회사에나 있는 사람의 문제였고 나 전에도 꽤 많은 인원들이 그만 두었다. 그런데 문제는 너무 갑작스러웠다는거... 나와서 뭘 할지 평소에 어렴풋이 생각만 했지 구체적인 준비가 전혀 안되어 있었다. 다행이 초기 액면가로 사둔 비상장 주식이 있었는데.. 사실 이것도 팔고 싶어서 판게 아니었다. 그래도 대충 먹고 살 정도는 있고 내가 이 회사에 더 이상 기여할 일이 없으니 나간다는 생각이었는데 전 보스는 한 주도 줄 수 없다며 다 내놓고 가라며 협박을 하길래 깜짝 놀람. -_-;; 사실 안팔아도 되지만 굳이 저렇게 펄쩍 뛰니 굳이 가지고 있어서 뭐하나 싶어 다 넘겨줌. (괜히 하는 이야기는 아니고 아래 세금 문제 때문에 언급한다.) 그래도 마지막에는 좋게 이야기하고 나왔는데 왜 그렇게 화냈는지 다음에는 좀 물어봐야겠다. 하여간.. 이렇게 세금 낼 거리를 받아왔다. 상장안된 우리 사주 가진 분이 계시다면 아래 내용을 참고 하시길...

요까지 밑밥!! 본격적으로 세금이야기를 해보자.

1. 비상장 주식의 세금

일단 비상장 주식을 매도한 경우 세금을 바로 내야 하는건 아니다. 그리고 나중에 알았지만 예정신고와 확정신고는 또 다르네. 이 둘을 구분하지 않고 설명한 블로그 글들이 꽤 있어서 꽤 혼란스럽더군. 하나씩 정리해보자.

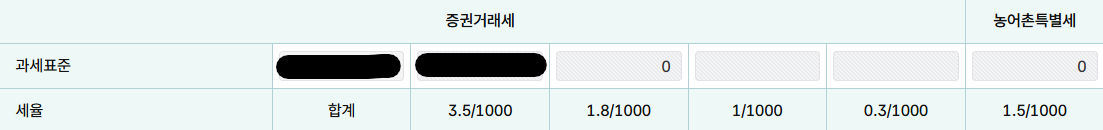

1) 내야 할 세금은 세 가지 : 양도소득세(10%) + 지방소득세(1%) + 증권거래세(0.35% ??)

양도소득세와 지방소득세는 차익에 대한 세금을 내면 된다. 예를 들면 취득 시 100만원, 매도 시 1100만원이었다면 양도소득세는 매도금액(1100만원)에서 취득금액(100)을 뺀 1000만원에 대한 100만원(10%) 와 10만원(1%) 만큼세율이 부과된다. 제 3자에게는 물론 자기 회사에 되팔 경우에도 동일하게 양도소득세 대상이다. 이전 회사는 중소기업에 비상장주식이었기에 세율이 10%이고, 만약 대기업이나 특수 관계자라면 20~25% 이니 참고!

반면 증권거래세는 양도금액에 대한 0.35%를 납부해야 한다. 1 년 후에 알았네 -_-a

이렇게 총 차익의 11% + a 를 세금으로 내야 하며 만약 우리사주조합을 통해 오래 보유한 경우 다음과 같은 비과세 혜택은 다음과 같다.

| 보유기간 | 비과세 |

| 2년 이상 4년 미만 | 50% |

| 4년 이상 | 75% |

| 6년 이상 (중소기업만 해당) | 100% |

자신의 경우가 비과세 혜택에 해당하는지는 꼭 확인해야 한다. 저희 회사는 우리사주조합이 없었기에 아무리 오래 들고 있어 봤자 의미가 없었다.

세금 낼 때 준비해야 하는 서류들 다음과 같다.

| 서류 종류 | 상세 내용 |

| 주식양수도계약서 | 매도자와 매수자 간의 거래 조건(주식 수량, 단가, 거래일 등)을 명시한 계약서 (가지고 있죠??) |

| 입금 확인 자료 | 통장 거래 내역, 이체 확인증 등. (인터넷 뱅킹에서 통장 출력.) |

| 취득가액 증빙 자료 | 주식을 취득할 당시의 금액을 증명할 수 있는 서류 ( 우리사주조합 출자금액 확인서, 주식 배정 통지서 등. 처음 주식 계약할 당시 계약서. 없으면 회사에 문의하셔서 출력 ) |

| 주식 명의개설 확인 자료 | 주주명부 변경 내역.( 회사에 문의하셔서 출력. 이거 안낸거 같은데 오래되서 확인이 안되네 --) |

| 증권거래세 신고서 및 납부 |

이 서류들을 준비 후 홈텍스에 내면 되었던가?? 기억이 가물가물

2) 언제까지 세금을 내야 하나

양도 소득세 뿐만 아니라 부가세 낼 때도 마찬가지 였는데 예정신고과 확정신고 두 가지로 나뉘더군요. 처음에 이게 왜 필요한가 했는데, 그래도 내는 입장에서는 조정할 기회가 있으면 좋은거니까.. :) 어쨌든 결론만 이야기하면 예정 신고 때는 내도 되고 안내도 된다. 어차피 확정 신고 기간 안에는 무조건 내야 하니까. 이것도 모르고 예정신고 기간에 무조건 내야 하는 줄 알았다. 하지만 오히려 다행인게 세금 안내고 있다가 지금 내려고 했다면 돈 다쓰고 없을지도... ^^;;

예정신고 기간은 매도 완료일을 기준으로 해당 반기 마지막을 + 2개월이내이다. 내가 주식을 2024년 3월에 팔았다면 2024년 6월 2개월 이후까지 였으므로 7월 마지막 일전에는 예정신고를 마무리 해야 한다.

확정신고는 매도 완료일 다음 해 5월내에 세금을 내면 된다. 즉, 저는 굳이 2024년에 세금을 낼 필요없이 잘 가지고 있다가 2025년 5월, 지금 내면 된다는 이야기다. (과거의 나는 왜 이런걸 매번 놓치나... 한번도 아니고... )

뒤늦은 증권거래세 신고. -_-;; 놓칠뻔... 그래도 납부기한은 지켰다.

이제 부가세로 넘어가보자.

2. 부가세 신고

부가세(VAT, Value Added Tax)는 최종 소비자가 부담하고 사업자가 대신 징수하여 국가에 납부하는 구조이며 일반적으로 10%이다. 나와 같은 개인사업자가 외주 혹은 타회사에서 계약을 맺고 프리랜서처럼 기간제로 근무를 하게 되면 부가세를 내 회사 명의로 받아 예정 혹은 확장 신고기간에 납부해야 한다. 프리랜서로 계약하신 분들은 계약금액만 받게 되고, 사업자를 가진 분이라면 계약금의 10% 부가세를 포함해서 받고 이를 다시 세금으로 내야 한다. 그럼 10%를 모두 무조건 내야할까? 그건 아니다. 이건 아래서 다시 살펴보자.

예정신고과 확정신고는 반기(6개월)를 기준으로 전반기 3개월(1~3월, 7~9월)에 대한 신고이며 확정신고는 반기 전체(1~6월, 7~12월)에 대한 최종 정산 신고이다. 확정신고 때는 예정신고 때 낸 세금을 차감 후 납부 혹은 환급을 받게 된다.

신고 및 납기 기한은 다음과 같다.

| 과세 기간 | 예정신고 및 납부기한 | 확정신고 및 납부기한 |

| 1기(1~6월) | 4월 25일까지 | 7월 25일까지 |

| 2기(7~12월) | 10월 25일까지 | 다음 해 1월 24일까지 |

예정신고가 조금 특이한데 다음과 같은 특징이 있다.

- 사업 첫 해는예정신고 없이 확정신고만 해도 된다.

- 이 후 부터는 두 가지 방식으로 예정신고를 할 수 있다.

- 자진신고납부 방식 - 본인이 매출과 매입을 계산해서 직접 신고하는 방식

- 납부고지서 방식 - 전년도 동일 기간 매출의 50%를 기준으로 국세청이 예정 고지세액을 계산해 고지서를 보냄. 사업자가 신고 없이 세금만 납무. 초과 납부해도 확정 신고 시 환급되거나 차감되니 큰 문제 없음. 얼마전에 전달받고 깜놀했다. 통지서가오는 방식을 그때서야 알게 되었다.

마지막으로 부가세를 무조건 내야할까? 원칙적으로는 그렇지만 대부분 사업활동을 하기 때문에 일부 감액이 가능하다. 예를 들어보자.

내가 외주를 1,000,000원의 계약했다면 부가세를 포함해서 1,100,000원을 수입으로 받을거야. 그리고 장비 구매를 위해 110,000원 (부가세 포함)을 사용했다고 하자. 사업을 위해 이렇게 사용한 금액의 부가세(매입세액)가 있다면 내가 낼 부가세(매출 세액)에서 제외하고 납부하면 된다. 이 예의 경우라면 매출 세액(받은 세금, 100,000원)에서 매입 세액(지출한 세금, 10,000원) 제외하고 납부하면된다.

즉, 이 예에서는 100,000 - 10,000 = 90,000, 9만원을 부가세로 납부하면 되는 것이다. 요즘 간편장부까지는 개인이 잘 정리할 수 있게 해주는 여러 서비스들이 있다. 나는 easy** 이라는 서비스를 사용하는데 월 비용도 저렴하고 사업자 카드나 은행, 홈텍트 등 자료 수집도 간편하고 무엇보다 뭐 하라는 광고 안와서 좋다. 대신 뭘 챙겨주는 것도 없다. ^^a

3. 종합소득세

5월은 종소세 기간이다. 어차피 작년도에 대한 내용이고 요즘 홈텍스에서 자동으로 정리가 잘 되서 크게 복잡하지는 않다. 대신 잘 챙길 필요는 있다.

5월이 되면 "모두채움" 이라는 안내를 받는다. 국세청에서 "대충 알아서 계산해줄께"인데... 이거 그대로 내면 안된다. 생각보다 빠진 항목들이 있을 수 있다. 예를들어 현금으로 처리했는데 신고가 안된 경우는 별도 작성을 해야 하고(당장 영수증을 검사하는건 아니지만 최소 5년은 잘 챙겨놔야 한다.) 기부금이나 일부 영수증이 빠졌을 수도 있다. 혹은 일용직 사용 시 보통 계좌 이체를 통해서 지급하고 장부 기입을 잘못하는 경우도 있으니 꼼꼼하게 살펴봐야 한다.

24년간 직장다니면서 매번 환급을 받았는데 처음으로 추가 납입을 했다. 내가 뭔가 많이 놓친건지 모르겠지만 올해는 더 깐깐하게 챙겨봐야겠다.

이상, 사업자 등록 1년 기념으로 이런 저런 이야기를 정리해봤다. 아직 초보에다 20년을 넘게 개발만하다 사업체를 운영하다보니 뭐 하나 쉬운게 없다. 간섭 마려우신 분들은 뭐라고 지적질 좀 부탁드린다.

어려운 시기지만 부디 다들 건승하시길 바란다.

'넉두리, 번뇌' 카테고리의 다른 글

| go-build 폴더 (0) | 2025.06.08 |

|---|---|

| 퇴사 후 1년 ... (2) | 2025.06.02 |

| 상상으로 그리기 #004 (2) | 2024.03.28 |

| The days are long but the decades are short -샘 알트만 인터뷰 (1) | 2024.02.04 |

| Javascript는 잡탕!! (1) | 2022.12.28 |