| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

- 설정

- 재테크

- 바보

- Windows

- Linux

- 유니티

- 주식

- JS

- gemini

- LLM

- FLUTTER

- ChatGPT

- Ai

- nodejs

- Python

- AWS

- docker

- Kibana

- MySQL

- error

- 투자

- elasticsearch

- JavaScript

- app

- MSSQL

- 구글

- API

- unity

- 분석

- Today

- Total

가끔 보자, 하늘.

위대한 학자 회재(晦齋) 이언적(李彦迪) 본문

조선의 대학자 이언적: 역사적 발자취와 2025년 그 유산

서론: 시대를 넘어 살아 숨 쉬는 거인, 회재 이언적

조선 중기는 훈구와 사림의 첨예한 대립, 그리고 네 차례에 걸친 사화(士禍)로 점철된 격동의 시대였다. 이 피비린내 나는 정치적 소용돌이의 한복판을 살았던 인물이 바로 회재(晦齋) 이언적(李彦迪, 1491-1553)이다. 그는 당대의 최고위 관료이자, 조선 성리학의 방향을 결정지은 위대한 학자였다. 그러나 그의 이름은 퇴계 이황이나 율곡 이이처럼 대중에게 친숙하지 않을 수 있다. 그는 과연 어떤 인물이었을까?

이언적은 단순히 과거의 기록 속에 박제된 역사적 인물이 아니다. 그의 사상과 철학은 후대학자들에게 지대한 영향을 미쳤고, 그가 남긴 유형과 무형의 유산은 500여 년의 세월을 뛰어넘어 2025년 오늘날까지도 우리 곁에 생생하게 살아 숨 쉬고 있다. 학자로서, 그리고 정치가로서 그가 겪었던 파란만장한 삶의 궤적은 무엇이었을까? 그가 이룩한 학문적 성취의 핵심은 무엇이며, 500년이 흐른 지금 그의 발자취는 어디에, 어떤 모습으로 남아 우리에게 말을 걸어오고 있는가? 더 나아가, 그의 후손들은 그 숭고한 유산을 어떻게 지키고 이어가고 있을까? 이 글은 이러한 질문들을 따라 회재 이언적이라는 거인의 삶과 유산을 탐색하는 지적 여정이 될 것이다.

1부: 격동의 시대를 살다간 학자관료, 이언적의 생애

이언적의 삶은 학문적 성취와 정치적 부침이 극적으로 교차하는 한 편의 드라마와 같았다. 그의 생애를 따라가는 것은 조선 중기 사림이 겪었던 영광과 시련의 역사를 고스란히 목도하는 과정이다.

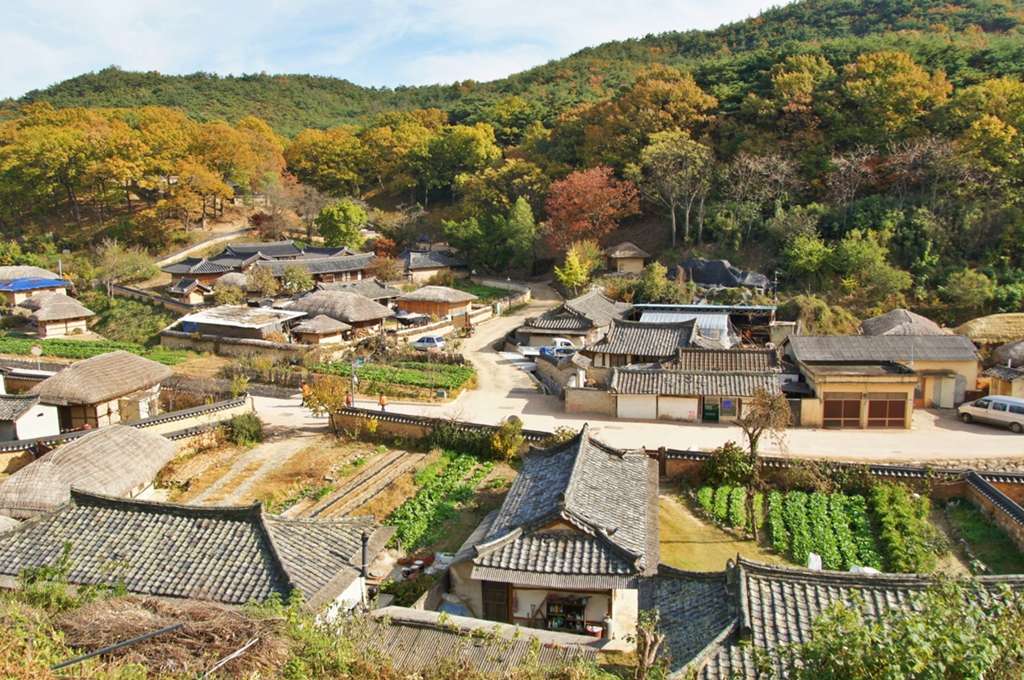

유네스코 세계유산 양동마을에서의 탄생과 성장

이언적은 1491년, 오늘날 유네스코 세계문화유산으로 지정된 경주 양동마을에서 태어났다. 그의 아버지는 생원 이번(李蕃)이었으나, 그의 외가는 당대 유력 가문이었던 경주 손씨(慶州孫氏)였다. 특히 그의 외숙인 손중돈(孫仲暾)은 김종직의 문하에서 배운 명신으로, 이언적은 어린 시절부터 외숙에게 직접 학문을 배우며 뛰어난 재능을 보였다. 그의 초명은 '이적(李迪)'이었으나, 훗날 중종이 그의 학문과 인품을 높이 사 '언(彦)' 자를 더하여 '이언적(李彦迪)'이라는 이름을 하사했다는 일화는 그의 비범함을 보여주는 대목이다.

관직 생활과 정치적 시련

1514년 문과에 급제하며 관료로서의 삶을 시작한 이언적은 순탄한 길을 걷는 듯했다. 그러나 그의 강직한 성품은 곧 시련을 불러왔다. 1530년, 그는 사간(司諫)으로서 권신 김안로(金安老)의 등용을 정면으로 반대하는 상소를 올렸다. 이는 당시로서는 목숨을 건 행동이었고, 결국 그는 파직되어 고향 경주로 낙향하게 된다. 그러나 이 7년간의 칩거는 그에게 좌절의 시간이 아니었다. 그는 경주 자옥산 아래에 '홀로 즐긴다'는 의미의 독락당(獨樂堂)을 짓고 오롯이 성리학 연구에만 몰두했다. 이 시기는 그의 학문이 비약적으로 성숙하고 깊이를 더하는 결정적인 계기가 되었다. 정치적 시련이 역설적으로 위대한 학자를 탄생시킨 셈이다.

사화의 소용돌이와 그의 선택 (을사사화 뒷이야기)

김안로 일파가 몰락한 후 복직한 이언적은 이조판서, 예조판서 등을 거쳐 1545년 종1품 좌찬성의 자리에 올랐다. 하지만 그의 정치 인생은 또다시 거대한 파도에 휩쓸린다. 명종이 즉위하자마자 외척인 윤원형(尹元衡) 등이 반대파 사림을 숙청한 을사사화(乙巳士禍)가 발생한 것이다. 이때 이언적은 의금부판사로서 사림을 심문하는 추관(推官)에 임명되었다. 이는 그에게 엄청난 딜레마였다. 동료 사림을 자신의 손으로 심문해야 하는 상황에서 그는 결국 스스로 관직에서 물러나는 길을 택했다.

훗날 율곡 이이(李珥)는 이언적이 이때 목숨을 걸고 항거하지 않았다며 '절개를 지키지 못했다'고 비판하기도 했다. 하지만 현대에 와서는 다른 평가가 나온다. 당시 연구에 따르면, 이언적은 불의와 타협하지 않으면서도 무모한 저항으로 더 큰 희생을 부르기보다는, 신중한 태도로 사태를 수습하고 피화의 범위를 최소화하려 했다는 것이다. 이는 극단적인 대립 속에서 파국을 막고 정치의 정상화를 모색하려 했던 그의 '중(中)의 정치' 철학을 보여주는 대목으로 재해석된다.

유배지에서 완성된 학문과 최후

을사사화의 광풍에서 한발 물러섰지만, 시련은 끝나지 않았다. 1547년, 윤원형 일당이 조작한 '양재역 벽서 사건'에 무고하게 연루되어 그는 머나먼 평안도 강계로 유배를 떠나게 된다. 57세의 나이에 시작된 유배 생활은 육체적으로는 큰 고통이었지만, 그의 정신과 학문은 이 시기에 가장 찬란하게 빛났다. 그는 좌절하거나 현실을 원망하는 대신, 붓을 들어 평생의 학문적 성찰을 집대성하기 시작했다.

유교의 핵심 개념인 '인(仁)'을 탐구한 『구인록(求仁錄)』, 『대학』을 독창적으로 재해석한 『대학장구보유(大學章句補遺)』 등 그의 대표 저작 대부분이 바로 이 유배지에서 탄생했다. 기존의 사화에서 선비들이 죽음으로 도학을 보였다면, 이언적은 유배지에서 남긴 저술로 조선 성리학의 사상적 실체를 남겼다. 결국 그는 1553년, 63세의 나이로 유배지에서 생을 마감했다. 그의 육신은 비극적으로 스러졌지만, 그의 학문은 불멸의 생명을 얻어 후세에 전해지게 되었다.

2부: 조선 성리학의 초석을 다지다: 이언적의 학문 세계

이언적은 단순한 관료가 아니었다. 그는 조선 성리학의 이론적 기틀을 세운 사상가였으며, 그의 학문은 후대에 지대한 영향을 미쳤다. 그의 사상 세계는 '주리론(主理論)'과 '수기치인(修己治人)'이라는 두 개의 큰 축으로 이해할 수 있다.

영남학파의 선구자, 퇴계 이황의 스승

이언적의 학문적 위상을 가장 잘 보여주는 사실은 그가 퇴계 이황(李滉)에게 직접적인 영향을 주어 영남학파(嶺南學派)의 비조(鼻祖)가 되었다는 점이다. 후대 영남 학자들은 이언적의 호 '회재(晦齋)'와 이황의 호 '퇴계(退溪)'를 합쳐 '회퇴학파(晦退學派)'라 부르며 그 학문적 계승 관계를 분명히 했다. 이황은 이언적의 주리론적 사유를 더욱 발전시켜 조선 성리학을 집대성했다. 이언적이 없었다면, 우리가 아는 퇴계 이황의 철학도 존재하기 어려웠을 것이다.

조선 최초의 철학 논쟁을 이끌다 (무극태극논쟁)

그의 학문적 역량은 이미 젊은 시절부터 드러났다. 27세였던 1517년, 그는 영남의 선배 학자인 손숙돈, 조한보 등이 벌인 '무극태극논쟁(無極太極論爭)'에 뛰어들었다. 이는 우주의 근원인 '태극(太極)'의 본질에 관한 철학적 논쟁으로, 조선 성리학사에서 기록으로 남은 최초의 본격적인 개념 논쟁으로 평가받는다. 이언적은 이 논쟁에서 주희(朱熹)의 이론을 바탕으로 하면서도 두 선배의 견해를 모두 비판하며 자신만의 독자적인 논리를 펼쳤다.

그는 이 논쟁을 통해 우주의 근본 원리인 '이(理)'가 현상 세계를 구성하는 물질적 요소인 '기(氣)'보다 앞서고(理先氣後), 서로 섞이지 않으며(理氣不相雜), '이'가 '기'보다 우위에 있다는(理優位說) 주리론적 입장을 확고히 했다. 이는 이후 퇴계 이황으로 이어지는 영남학파 성리설의 핵심적인 토대가 되었다.

수기치인(修己治人)의 경세론

이언적에게 학문은 서재에 갇힌 관념의 유희가 아니었다. 그것은 반드시 자신을 수양하고(修己) 세상을 다스리는(治人) 실천으로 이어져야 했다. 그는 『대학』과 『중용』의 정신이 바로 수기치인에 있다고 보았다. 특히 그가 조정에 올린 상소문 「일강십목소(一綱十目疏)」는 그의 정치 철학을 압축적으로 보여준다. 그는 이 상소에서 '임금의 마음을 바로잡는 것(人主之心術)'을 정치의 으뜸 강령(一綱)으로 삼고, 이를 실현하기 위한 열 가지 세부 방안(十目)을 제시했다. 이는 모든 개혁과 통치의 시작은 지도자의 내면 수양에 있다는 도학적 경세론의 정수였다.

또한 그는 주희의 학설을 맹목적으로 추종하지 않았다. 유배지에서 저술한 『대학장구보유(大學章句補遺)』에서는 주희가 편찬한 『대학장구』의 체계를 비판적으로 검토하고 일부 순서를 바꾸는 등, "주희가 다시 살아나더라도 내 뜻을 따를 것"이라며 자신감을 보일 정도로 자율적이고 창의적인 학문 태도를 견지했다. 이는 주희의 글자 하나하나를 금과옥조로 여기던 후대 학자들과 비교되는 대목이다.

3부: 2025년, 현재진행형인 이언적의 발자취

이언적의 유산은 책 속에만 머물러 있지 않다. 그의 삶과 사상이 깃든 공간들은 500년의 시간을 넘어 2025년 현재에도 그 숨결을 간직한 채 우리를 맞이한다. 이 공간들은 단순한 유적지를 넘어, 역사를 체험하고 그의 정신을 되새기는 살아있는 현장이다.

세계유산 속 고향, 경주 양동마을

역사: 이언적이 태어난 곳은 외가인 손씨 가문의 저택 '서백당(書百堂)'이다. 이후 그의 아버지 이번이 처가인 양동마을에 정착하면서 여강 이씨와 경주 손씨 두 가문이 대대로 살아가는 동족 마을이 형성되었다. 이언적을 비롯한 수많은 인재가 이곳에서 배출되었다.

현재(2025): 2010년 유네스코 세계문화유산으로 등재된 양동마을은 조선시대 양반 마을의 원형을 가장 잘 보존하고 있는 곳으로 평가받는다. 고택과 초가집, 아름다운 자연이 어우러진 마을은 국내외 관광객들에게 깊은 인상을 남기는 살아있는 역사 교육의 장으로 기능하고 있다.

학문과 사색의 공간, 독락당(獨樂堂)과 계정(溪亭)

역사: 독락당(보물 제413호)은 이언적이 김안로를 비판하다 파직된 후 7년간 칩거하며 학문에 정진했던 사랑채의 당호다. '홀로 도(道)를 즐긴다'는 이름처럼, 그는 이곳에서 자연과 벗하며 성리학의 깊은 세계를 탐구했다.

현재(2025): 이 유서 깊은 고택은 놀랍게도 지금도 그의 종손이 거주하며 직접 관리하고 있다. 일부 공간은 '옥산정사'라는 이름으로 종가 체험(한옥 스테이)이 가능해, 방문객들이 그의 숨결을 더욱 가까이 느낄 수 있는 특별한 기회를 제공한다. 특히 담장에 창을 내어 집 안에서 계곡(자계천)을 감상할 수 있도록 설계한 독특한 구조와, 계곡 옆에 세워진 정자 '계정(溪亭)'은 자연과 합일하고자 했던 그의 정신세계를 엿볼 수 있는 백미로 꼽힌다.

추모와 계승의 중심, 옥산서원(玉山書院)

역사: 1572년, 이언적의 학문과 덕행을 추모하기 위해 경주부윤과 지역 사림들이 뜻을 모아 건립했다. 이듬해 선조로부터 '옥산(玉山)'이라는 이름을 하사받은 사액서원으로, 영남 사림의 학문적 구심점 역할을 했다.

현재(2025): 옥산서원은 흥선대원군의 서원철폐령과 6.25 전쟁의 포화 속에서도 살아남은 유서 깊은 곳이다. 2019년 '한국의 서원' 중 하나로 유네스코 세계유산에 등재되어 그 가치를 세계적으로 인정받았다. 현재는 무료로 개방되어 누구나 방문할 수 있으며, 주말에는 다도 체험과 같은 문화 프로그램을 운영하며 대중과 소통하는 살아있는 문화 공간으로 거듭나고 있다.

영면의 터전, 포항 묘소와 달전재사

역사: 강계 유배지에서 생을 마감한 그의 유해는 후손들에 의해 수습되어 현재의 경상북도 포항시 연일읍 달전리에 안장되었다. 그의 묘소 곁에는 제사를 지내고 묘를 관리하기 위한 재실인 '달전재사(達田齋舍)'가 자리 잡고 있다.

현재(2025): 이 묘역은 후손들에 의해 정성스럽게 관리되고 있다. 최근에는 포항시와 지역 사회에서 인근의 달전리 주상절리, 둘레길 등과 연계하여 이곳을 역사문화 관광자원으로 개발하려는 논의가 활발히 진행되고 있다. 이는 그의 유산이 특정 가문을 넘어 지역의 소중한 자산으로 확장되고 있음을 보여주는 최신 동향이다.

디지털로 부활한 유산

이언적의 유산은 물리적 공간에만 머물지 않는다. 2019년, 국립중앙도서관은 독락당 종가에 소장된 3,000여 종의 고문서와 저작들을 디지털화하여 온라인 '한국고전적종합목록시스템'을 통해 일반에 공개했다. 이로써 누구나 시공간의 제약 없이 그의 친필 저서와 관련 기록들을 열람할 수 있게 되었다. 이는 그의 학문과 사상이 현대 기술과 만나 영속성을 얻게 된, 가장 현대적인 방식의 계승이라 할 수 있다.

4부: 500년의 약속: 유산을 지키고 이어가는 후손들

이언적의 유산이 500년이 넘는 세월 동안 온전히 보존될 수 있었던 배경에는 후손들의 헌신적인 노력이 있었다. 그들의 이야기는 선조의 명예를 지키고 그 정신을 잇기 위한 감동적인 서사시다.

선조의 명예를 지키기 위한 눈물겨운 노력

이언적이 유배지에서 억울하게 세상을 떠난 후, 그의 아들 이전인(李全仁)과 손자 이준(李俊), 이의잠(李宜潛) 등은 아버지와 할아버지의 명예를 회복하는 것을 필생의 과업으로 삼았다. 특히 손자 이의잠은 할아버지의 무고함을 밝히기 위해 동분서주했다. 그는 당대의 명신이었던 서애 유성룡(柳成龍)과 백사 이항복(李恒福) 등을 끈질기게 설득했다. 마침내 이항복이 『명종실록』 기록을 검토한 후 이언적의 무고함을 밝히는 글을 써주었고, 이러한 노력들이 모여 이언적은 사후에 신원(伸冤)되고 최고의 영예인 문묘(文廟)에 종사될 수 있었다. 또한 후손들은 그의 저술을 모아 문집 『회재집(晦齋集)』을 간행하여 그의 학문이 후세에 전해질 수 있는 결정적인 기틀을 마련했다.

2025년, 유산의 파수꾼 '여주 이씨 독락당 종가'

그들의 헌신은 2025년 현재까지도 이어지고 있다. 이언적의 후손인 '여주 이씨 독락당 종가'는 지금도 독락당과 옥산서원 인근에 세거하며 선조의 유적을 직접 관리하고 있다. 그들에게 독락당과 옥산서원은 단순한 재산이나 오래된 집이 아니다. 그것은 선조의 정신을 잇고 가문의 역사를 지켜나가야 한다는 사명감의 상징이다. 종손(宗孫)을 중심으로 한 후손들은 대대로 유적을 보수하고, 제사를 모시며, 관련 기록들을 정리하는 등 유산의 파수꾼 역할을 묵묵히 수행하고 있다.

전통과 현대를 잇는 가교 역할

이언적의 후손들은 유산을 지키는 데 그치지 않고, 이를 현대 사회와 적극적으로 공유하려 노력한다. 독락당의 일부를 고택 체험 공간으로 개방하여 대중이 전통문화를 직접 경험하게 하고, 옥산서원에서 열리는 각종 문화 행사를 주관하며 전통과 현대를 잇는 가교 역할을 하고 있다. 또한 경주시나 경주문화재단과 같은 국가 및 지자체의 문화유산 보존 사업에 적극 협력함으로써, 가문의 유산을 모든 국민이 함께 누릴 수 있는 공공의 자산으로 승화시키는 데 크게 기여하고 있다.

핵심 요약: 후손들의 역할

- 명예 회복: 사후 억울함을 풀고 문묘 종사를 이끌어내기 위한 헌신적인 노력.

- 기록 보존: 문집 『회재집』 간행과 수많은 고문서 보존으로 학문적 유산을 전승.

- 현장 관리: 2025년 현재까지 독락당, 옥산서원 등 유적지를 직접 거주하며 관리.

- 대중 소통: 고택 체험, 문화 행사 등을 통해 유산을 대중과 공유하고 공공 자산으로 가치 확장.

결론: 이언적의 '중(中)'의 철학, 2025년 대한민국에 던지는 질문

회재 이언적의 삶과 유산을 따라온 여정은 우리에게 많은 것을 시사한다. 그의 삶은 훈구와 사림이라는 거대한 세력이 충돌하던 극심한 정치적 대립 속에서, 원칙을 굳건히 지키면서도 파국만은 막으려 했던 '중(中)'의 지혜를 찾아가는 과정이었다. 그는 불의에 굴복하지 않았지만, 무모한 희생을 강요하지도 않았다. 정치적 시련기에는 칩거하며 학문의 깊이를 더했고, 고통스러운 유배지에서는 불후의 명저를 남겨 위기를 학문적 성숙의 기회로 승화시켰다.

그가 남긴 유산은 박물관의 차가운 유물이 아니다. 유네스코 세계유산으로 지정된 양동마을과 옥산서원, 그리고 후손들이 500년 넘게 삶의 터전으로 지켜온 독락당은 2025년 지금도 여전히 살아 숨 쉬는 역사의 현장이다. 후손들의 헌신적인 노력과 현대 기술을 통한 디지털 아카이빙, 그리고 대중과 소통하려는 개방적인 자세는 그의 유산이 어떻게 미래 세대에게 계승되어야 하는지에 대한 모범을 보여준다.

극단적인 대립과 갈등이 사회 곳곳에서 만연한 2025년의 대한민국. 우리는 이언적의 삶에서 무엇을 배울 수 있을까? 원칙과 현실 사이에서 균형을 찾으려 했던 그의 온건하고 합리적인 정치 철학, 그리고 모든 것의 근본을 '자신을 닦는 일(修己)'에서 찾았던 그의 자세는 오늘날 우리 사회에 어떤 교훈을 던지는가? 회재 이언적의 삶과 유산을 돌아보는 것은 단순한 과거 탐구를 넘어, 현재를 성찰하고 더 나은 미래의 방향을 모색하는 중요한 계기가 될 것이다.

'넉두리, 번뇌 > Play Book' 카테고리의 다른 글

| 신규 게임 준비 시작 (0) | 2024.11.29 |

|---|---|

| 상상으로 그리기 #003 (31) | 2024.02.25 |

| 상상으로 그리기 #002 (31) | 2024.02.24 |

| 상상으로 그리기 #001 (31) | 2024.02.23 |